クリエイティブなアイデアやセンスによって、リサイクルショップはこんなにもワクワクできる場所になるんだ──

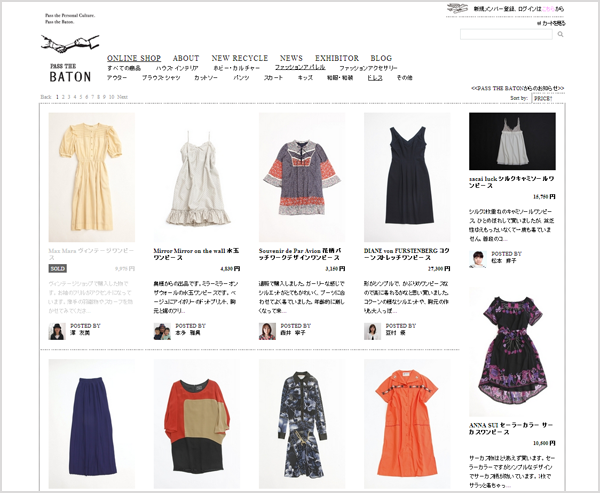

丸の内と表参道にお店を構えるセレクトリサイクルショップ、「PASS THE BATON(パスザバトン)」は、クリエイティブな空間づくりと商品セレクション、「人」「ストーリー」を中心に据えた丁寧なコミュニケーションによって、2009年のオープン以来、多くのファンを魅了しています。

その「PASS THE BATON」を手掛けたのが、「Soup Stock Tokyo」、ネクタイ専門ブランド「giraffe」、を世に送り出したことで知られる株式会社スマイルズ代表 遠山正道さん。

遠山さんは経営者であると同時に、個人ではアーティストとしても活動。さらにPASS THE BATONにおけるすべてのオリジナル商品の開発に携わり、自ら積極的に商品アイデアを出しています。

PASS THE BATONにおけるリサイクルのことを、遠山さんは「魔法をかける」と呼びます。その「魔法」とは一体どんなものなのでしょうか? そして、今回、スマイルズとロフトワークが挑戦する、「1万人のクリエイターミーツPASS THE BATON」プロジェクトで目指していることなどを、遠山さんに語ってもらいました。

ロフトワーク(以下略): PASS THE BATON が生まれた背景を教えてください。

遠山さん(以下略): きっかけは、デベロッパーから出店のお話をいただいたことでした。2010年春に丸の内に三菱一号館美術館が開館するので、「スマイルズでミュージアムショップのような、おみやげ屋さんみたいなものができないか?」ということでした。

当時はリーマンショック(2008年9月)後で、さらに私たちが手がける「Soup Stock Tokyo」でも、食材に事故米が混入する事件を起こした直後のタイミングでした。モチベーションとして、「きれいだから」とか「かっこいいから」という理由だけで、「世の中に必要とされていないものをひたすらつくり続けるというのは、どうなんだろうか?」という気持ちがありました。

たとえば、ファッションの分野では──そのころ、スマイルズではファッション事業は手がけていませんでしたが──メーカーがシーズンごとに新しいアイテムを発表し、自ら流行をつくり、自らの手で流行を過去のものにしている。そして、売れ残ったものを処分する。自分たちでつくった仕組みに、自分たちが苦しめられてるようで「もったいないな」という思いがありました。

さらに、その丸の内の場所というのが、フランスのÉCHIRÉ(エシレ・メゾン デュ ブール)と、Joël Robuchon(ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内店)の間に位置するわけです。海外の名だたるブランドが集まっている所なんですね。

これらのことを踏まえて、「じゃあ、われわれはどういう立ち位置をとろうか?」と考えたときに、エシレとロブションの隣であるならば……あえて「質屋かな」とか「リサイクルショップとか、イケてるじゃない?」とかね(笑)。思いっきり逆張りの発想で行ってみようと。丸の内でリサイクルショップというだけでも、ちょっとこれは、チャレンジングですよね。

PASS THE BATONのショップでは、リサイクル商品と一緒に元の持ち主のプロフィールや、その商品にまつわる思い出や手放すに至った経緯なども一緒に紹介していますね。

リサイクルは本来「よいこと」ですよね。でも、これまでのリサイクルショップって「家の中のもう要らないもの」が集まってくる場所で、極端なことを言えば「ゴミ箱か? リサイクルショップか?」という位置づけでした。

「でも、リサイクルショップって、果たしてそれだけだろうか?」と考えると、実はそうでもないんじゃないか。例えば、「大事にしていたお気に入りの服だけど、残念ながらもうサイズが合わない」とか、「好きな服だったけど、もう20年も経っちゃったので、この形はさすがに……」というケースもあるはずです。

さらに、そういう20年以上経った服でも、80年代のファッションが好きな若い女の子にとってはむしろ新鮮なものだったりする。だから、丁寧に伝えていけば、リサイクル品でもちゃんと価値が伝わるものは、たくさんあるはずです。

そうやって考えてみると、「そういえば、行きたいリサイクルショップ、洗練されたリサイクルショップってないな」ということに気づき、まだまだ自分たちに「できる余地」があると感じました。そこで、ちょっと抽象的ないい方ですけど、「感性という面で切り取ったリサイクル」を自分たちなりに形にしてみたんです。

様々な人の歴史が詰まった持ち物や、企業のB級品・デッドストック品といった多様な背景を持つものが、PASS THE BATONで交差する…というのが面白いですね。

ファッションにしても何にしても、デザイナーや企業がつくった新しいものが毎シーズン、上から降ってくる──そういうのももちろん素敵で、わたしも大好きです。

一方で、一人ひとりが持っている、歴史やカルチャー、世界観、好みなどを、物を通じてお互いに交換する。それだけで、じゅうぶん素敵な世界ができあがるんじゃないかというのがPASS THE BATONのアプローチです。

1万人いれば、1万通りの見立てがあります。1万人のマーチャンダイザー、あるいはバイヤーの目を経たものがリサイクルショップに集まってくるとするなら、特定のデザイナーがつくってきた「今シーズン」より、むしろもっと面白いものが含まれているだろうし、より幅広い価値観のものが集まります。今まで予想だにしなかった不思議なものが、横からヌッとあらわれるような。そういう出会いって、すごくワクワクできると思うんです。

それと、もし地球上でものが集まっている場所を赤く塗りつぶすとしたら、たぶん、東京は真っ赤なはず。その東京の赤を、地球上にうすいピンクにして広げていきたい。それでPASS THE BATONのブランドカラーは、うすいピンクなんです。

デッドストック品やB級品を活かした魅力的なオリジナル商品を数多く開発されていますが、商品に込められた「PASS THE BATON らしさ」とはどんなものですか。

そうですね、驚きとか、意外性、みたいなことが一つかな。

PASS THE BATON のラスクとデッドストックカップのセットでいうと──わたしは「魔法をかける」といってるんですけど──組み合わせてパッケージすると、一つの世界観が出来上がるんですよね。

封を開けて、ラスクを出して、カップを取り出すと、「なんでこれ、買っちゃったんだっけな?」ってなりかねない。「それでいいのか」っていう意見もありそうですけど(笑)、それぐらい、商品全体としての佇まいのようなものをもってるんです。

PASS THE BATONのオリジナル商品。どれも企業が持っているB品(キズ・汚れなどの理由で市場に出せないもの)やデッドストック品を活かしたプロダクトですが、他のショップでは見られない個性的なものばかり。

デッドストックのカップは一つ一つデザインや柄が異なりますが、見た目があやしいものほど売れるんですよ。たとえば黄金の鳳凰のティーカップとか、「ええーっ、なにこれ!」って言ってもらえるような、ちょっと変わったものの方がプレゼントのニーズも多くて。生活感のあるシンプルなものよりも、ちょっとした驚きが大事なんです。

古着を買うときと同じような感覚なのですが、「セレクトする喜び」というか、「こんなあやしいものを選んでる私はセンスがいいんじゃないか?」っていう充実感がありますよね。わかりやすい贈り物よりも、少し難解なコミュニケーションのほうが萌える、という人に面白がってもらいたい。

驚きのほかにもう一つ重要なのが、ストーリー。プレゼントをあげるときに、「これはね、30年とか40年前のデッドストックのカップなんだって。たくさんある種類のなかから、わたしはあなたの顔を思い浮かべてこれを買ったのよ」って説明できる。

私たちがこの商品を作るときにイメージしたのは、丸の内の店に上品な奥様がきて、「ああ、これ、よしこさんに合うわ」「これイチローおじさんにぴったりじゃない」「わかこちゃんに買わなきゃ」なんて、親戚の顔を思い浮かべながら5つぐらいまとめて買っちゃう感じ。それを、家族がいるなかで、「これ、ほら、よしこちゃんぽいでしょ」って解説する、そういうシチュエーション。プレゼントを渡すのが楽しくなりますよね。

丸の内店、表参道店、それぞれにこだわった点について教えてください。

PASS THE BATON 丸の内店

リサイクルプロダクトがぎっしりと詰まっている店内

一号店(丸の内店)は、ちょうどイングリッシュガーデンに面しているんですね。そこで、わたしは、ヨーロッパの裏路地に迷い込んで、ぽっと出くわしたような「時代・国籍不明」なお店にしたいと思いました。どこかにありそうだけど、ない。それが「PASS THE BATONでしかない」という場所です。

15坪くらいの狭いお店で、でも天井が高くて、ぎっしりものが詰まった棚がたくさんある。棚と棚の間の細い通路をたどっていくと、裏の棚に別の世界が開けてた…という感じ。お客様からは、「宝箱のようなお店ですね」なんて言っていただきました。

表参道店のようす

表参道店をつくるときは、巨大な空間を作りたかった。その時考えたのは、外国人のクリエイターが日本に来たら「見なきゃいけない5つの場所」があるとして、「その1つに入りたい」ということでした。われわれがパリに行くと、coletteに行ったり、Merciに行ったりするわけですが、そんな風に、海外からクリエイターが来たら、必ず寄ってくれるようなお店にしたかったのです。

東京駅の裏の方にある階段、ボイラー室にでもつながるような階段をコンコンコンと降りて行ったら、どーんと広い空間があったというのが理想でした。「そんなところないかなー」と思って探したんだけど、そんなところはなかった(笑)。

ある程度わかりやすさも必要で、下北沢の裏の裏みたいな場所だと、ちょっとたどり着けませんよね。それで表参道ヒルズの地下二階に決めました。

正直いって、条件は悪いんですよ。正面玄関から入れない。エレベーターもないし、わかりづらい。地下二階に降りていく前に、不安になって帰っちゃう人も(笑)。でも、お店まで行ってみたら、バンッと広がってる。「えっ? これがリサイクルショップなの?」というふうにギャップを感じてもらえる空間になってます。

わたしはいつも、PASS THE BATONのことを「リサイクルショップ」と呼んでいるんです。「リサイクルショップ」と聞くと、相手はだいたい、ナメてかかってくれるんです。それで実際行ってみると、「うわっ! こういうことか!」って(笑)。

いつも、相手の想像しているものの、上をいきたい。人は期待を下回ると怒りや落胆を感じるけど、期待を超えると、驚きや称賛がうまれる。だからいつも、「リサイクルショップです」と紹介します。

PASS THE BATONの商品開発で大切にしていることを教えてください。

PASS THE BATONの商品開発で大切にしていることを教えてください。

うーん……全部が全部そうではないのかもしれないですけれど、単に「かっこいいから」というだけでデザインするのは、ちょっと理由になりにくいような気がしています。

デザインするということは、表面をきれいにお化粧するだけじゃなく、もう一回、自分なりの新しい視点で価値を見つけ出すということだと思うんです。その新しい価値を見つけ出す過程で、必然的に物語が生まれてきます。「なんでこうなるのかな」と問い続けることで、その商品に愛情も出てきますし、伝える内容も出てきて、骨太の商品が生まれていく。

もちろん、全てのものが、ガチガチに意味にしばられなければならないというわけではなく、ただ「うつくしい」ということだけで理由になるものもあるとは思うんですけど。

「1万人のクリエイターミーツPASS THE BATON」のプロジェクトと、参加するクリエイターに期待していることを教えてください。

今回の企画(「1万人のクリエイターミーツPASS THE BATON」)は、すごくいい機会だと思います。1万人の発想が広がっていき、我々の期待を超えるようなアイデア、ユニークネスが生まれることに期待しています。

それから、クリエイターのみなさんには、「最後に着地したときの完成度」をちゃん意識してもらえるといいですね。PASS THE BATON のクリエイティブの多くを手掛けてくれているキギさんは、一つの皿のデザインパターンを提案するときに5種類くらいを持ってきてくれたのですが、それらすべてが100%の完成度でした。だから「これいいですね」となったものは、そのまま使うんです。

最近一緒に仕事をしている、れもんらいふの千原くんが言っていたのは、クライアントにプレゼンするときは「一発で仕留める」ということ。7-8割ぐらいの完成度で、最後は方向性が決まってから詰めていこうとすると、そこにクライアントの意向や、クライアント側の複数人の意見が入り込んでしまったりでぐずぐずになりかねない。

だから、相手に「これです! このままで!」といわせるような、「口を出させない」というレベルまで持ってきてもらえると嬉しいですね。もちろん、そんな簡単な話じゃないと思うんだけど、そのくらいのつもりでやってみてほしいですね。

それから、「リサイクルという考え方」にのっとって、たとえば今回、出てきたお題目に対してだけじゃなくて、「いや、実はうちの実家は●●を作っていて、こんな問題があって、すごく悩んでる」とか。で、それを「リサイクルという考え方」で、アイデアとセンスとこの売場を使えば、もっともっと面白いことができるんじゃないか…っていう問題提起も大歓迎です。そこから実際のアクションとか、新しいアプローチにつながっていくとしたら、すごくおもしろくなると思いますね。

リサイクルプロダクトのデザイン・アイデア募集中

● Project vol.1 おかきの名店・赤坂柿山の「おはじき」とデッドストック缶を生かしたギフトのデザイン募集

● Project vol.1 おかきの名店・赤坂柿山の「おはじき」とデッドストック缶を生かしたギフトのデザイン募集

>> プロジェクトに参加する

● Project vol.2 英国オーガニック化粧品のブルーボトルを使った新しいプロダクトのアイデアを募集

>> プロジェクトに参加する

Tags: 10000me01, interview, project01_ja